Александр Яковлевич Головин (1863-1930 гг.) – выдающийся художник, один из тех, кто определил пути развития русского искусства конца XIX – начала XX века, крупнейший представитель эпохи Серебряного века, оставивший многогранное наследие как живописец, график, театральный оформитель, мастер декоративного искусства.

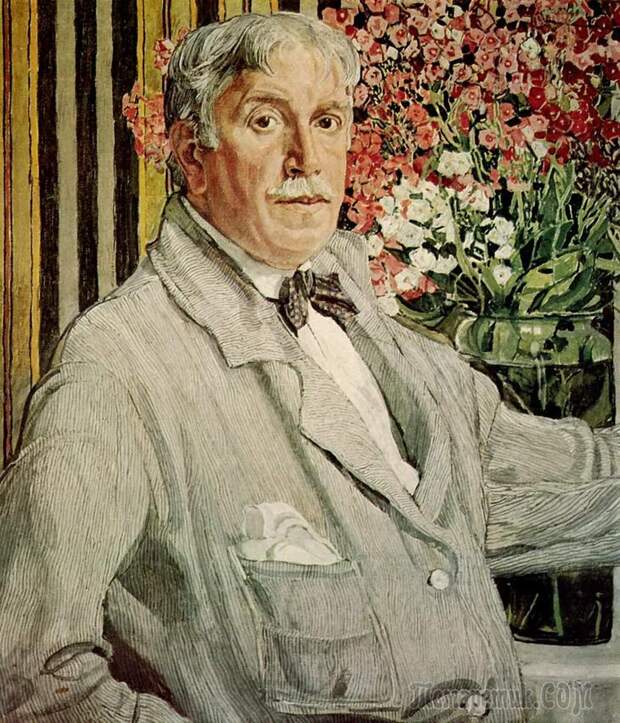

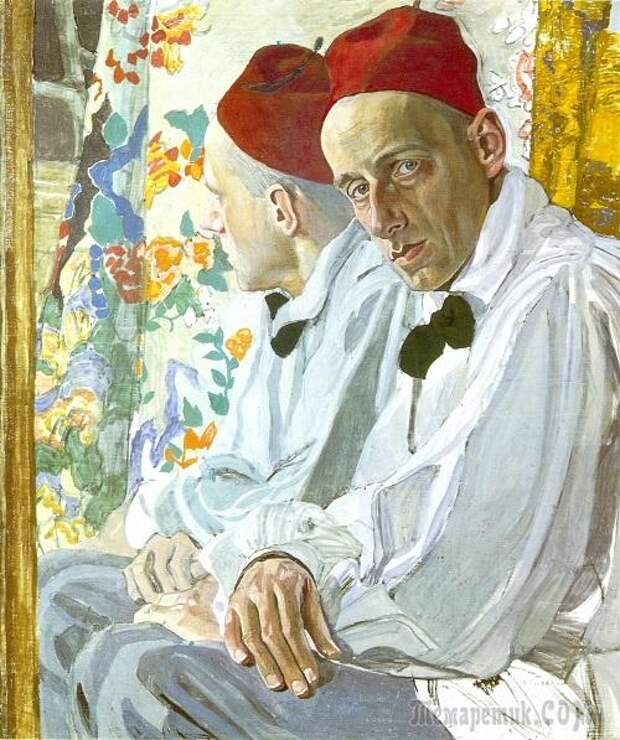

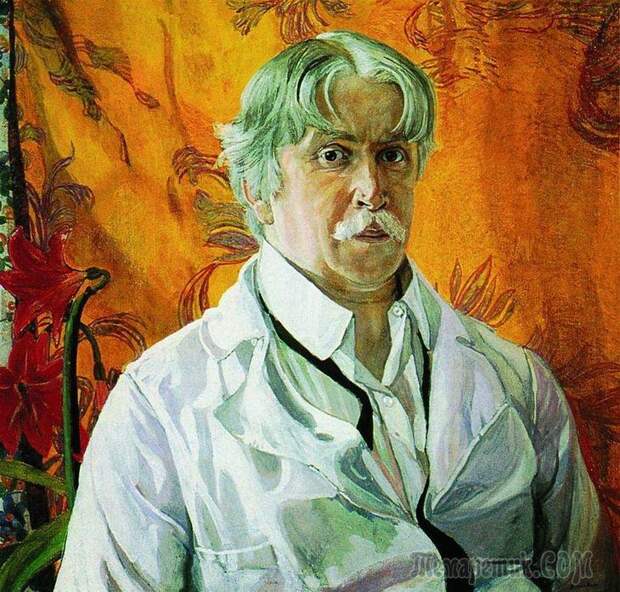

Автопортрет с полосатой тканью. 1927 г

.

В творчестве Александра Головина сфокусированы основные иконографические и стилистические особенности искусства символизма и стиля модерн в России. Работал Головин в станковой живописи, в области монументального и декоративного искусства. Но главным в его деятельности был театр, в котором художник выступил реформатором сценического оформления. Особый, «головинский стиль», присущий его театральным работам, театрализованным портретам, пейзажам и натюрмортам, отличает изощренная и прихотливая декоративность, изысканная фантазия и живописный темперамент.

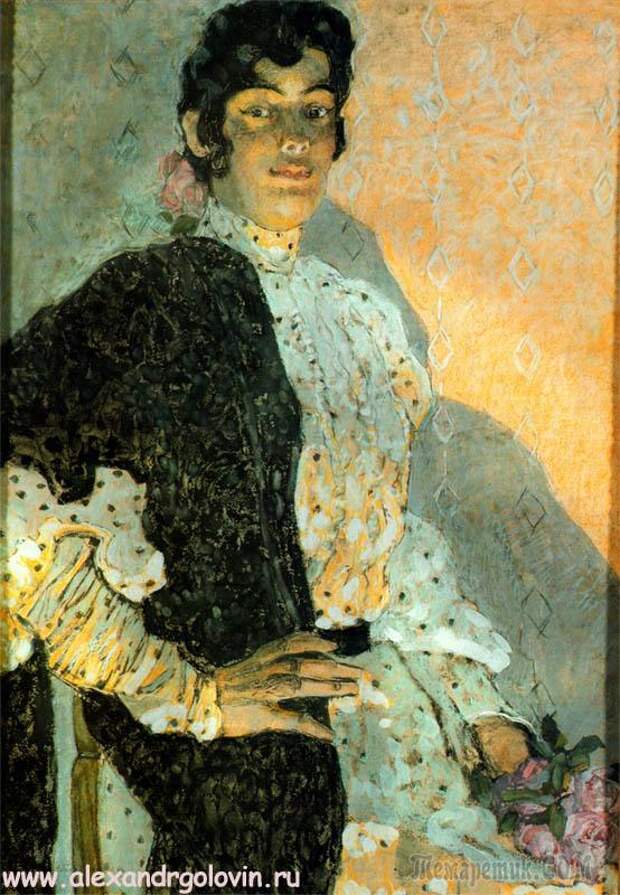

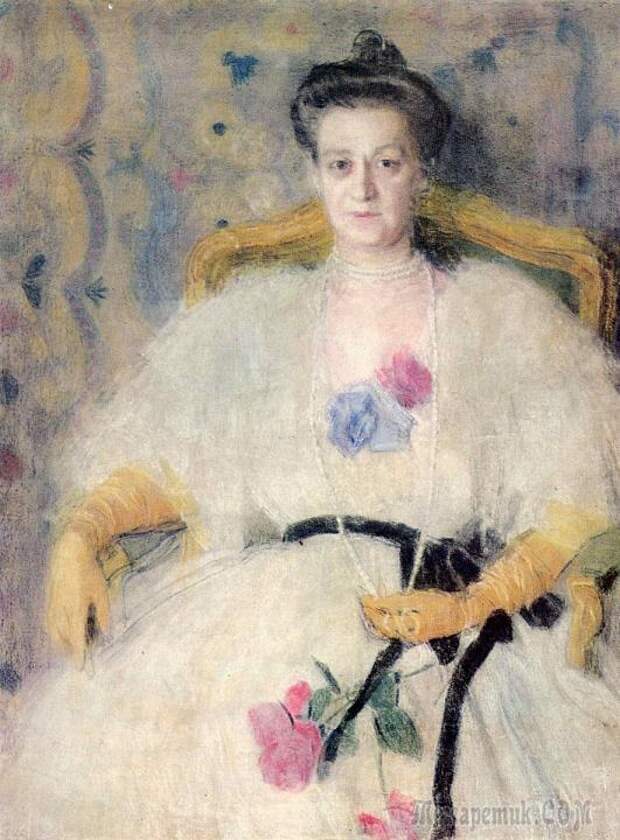

Портрет певицы Валентины Ивановны Кузы (?). 1900-е гг. Государственная Третьяковская галерея

Родился Александр Яковлевич Головин 17 февраля (1 марта по старому стилю) 1863 года в семье священника в Москве, на Плющихе. Спустя три года мальчик вместе с семьей переехал в Петровское-Разумовское. Переезд состоялся после того, как отца будущего художника, Якова Даниловича Головина, назначили профессором богословия в только что основанную Петровскую земледельческую и лесную академию (ныне всем известная «Тимирязевка»).

В семье Головиных очень любили театр, музыку, литературу. В раннем детстве у юного Александра обнаружился абсолютный музыкальный слух, он серьёзно занимался игрой на рояле и пением.

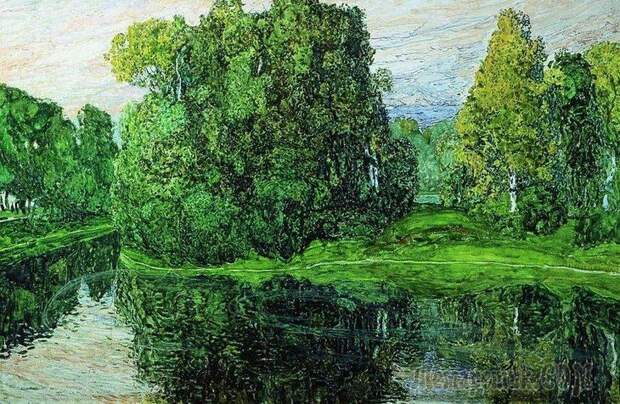

Увлечение изобразительным искусством проявилось позже, лишь в старших классах гимназии. В дальнейшем музыкальность и музыкальная образованность самым серьёзным образом отразятся в художественных работах Головина, живописные работы которого современники очень чётко охарактеризовали как «музыку для глаз».На островах. Костромской государственный объединенный художественный музей

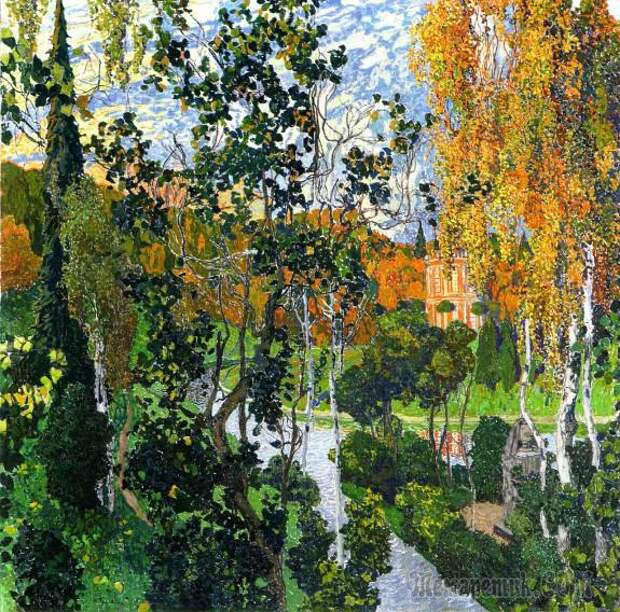

Пейзаж с голубым павильоном. 1910 г.

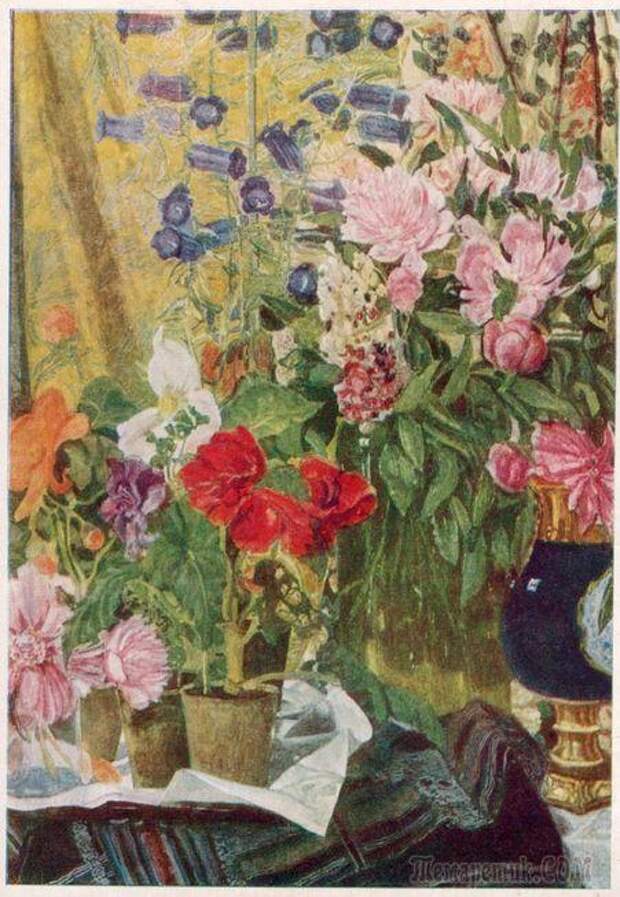

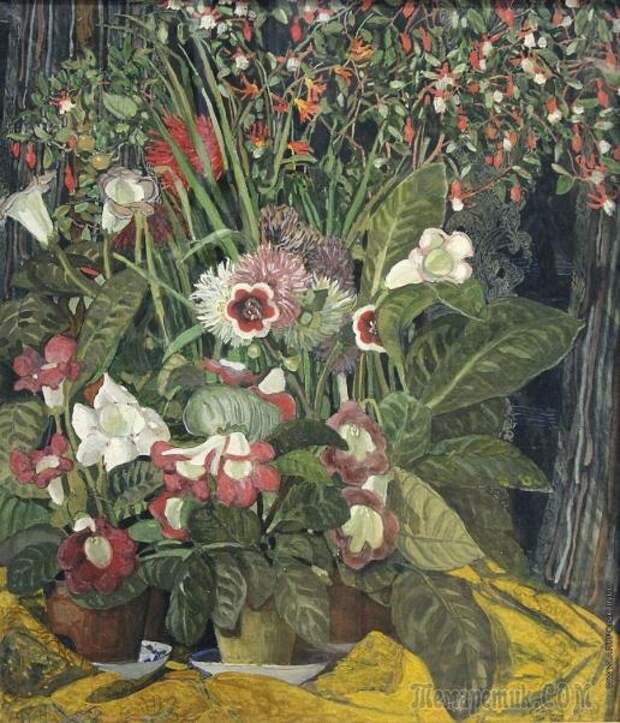

Цветы в вазе

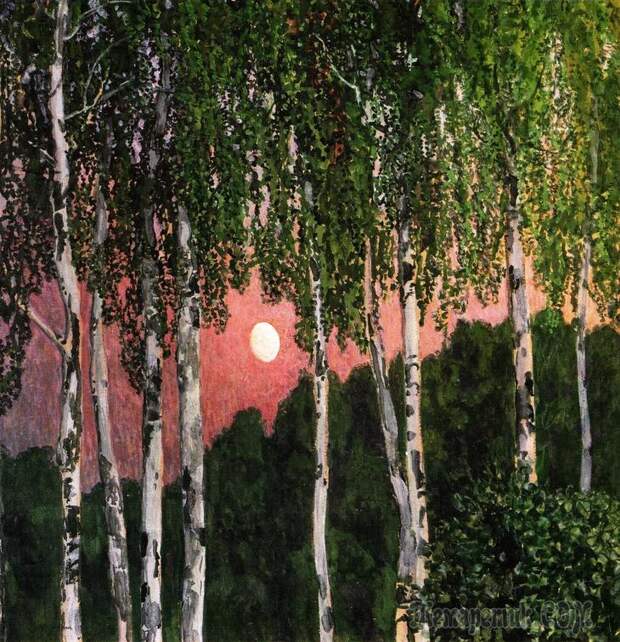

Березы ночью. 1908-1910 гг.

Как вспоминал сам Головин, художественные наклонности в нем первым заметил организатор и первый директор академии Н.И. Железнов – известный русский ботаник и агроном. Не без помощи академических профессоров мальчика удалось определить в самые престижные учебные заведения Москвы. Сначала он учился в Катковском лицее.

Цветы. 1912 г.

После смерти отца, случившейся в 1878 году, Александр перевёлся в не менее знаменитую Поливановскую гимназию, из стен которой, к слову, вышли поэты Валерий Брюсов, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, чемпион мира по шахматам Александр Алехин.

В 1881 году Головин поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Однако, вскоре понял, что ошибся со «специализацией», и перевелся на живописное отделение. В свою бытность в училище Головин познакомился с такими художниками, как Левитан, Коровин, Архипов, Остроухов, Нестеров. Коровин свёл его с Врубелем. Особенно важной для Головина стала возникшая дружба с Еленой Дмитриевной Поленовой, сестрой учителя, которая сыграла огромную роль в его судьбе. По сути она открыла и развила в нём грани его дарования, обусловившие то место, которое и занял Головин в российской культуре начала ХХ века.

Девочка и фарфор (Фрося). 1916 г. Холст, темпера. Государственная Третьяковская галерея

После смерти матери, последовавшей в 1884 году, молодой человек остался без средств к существованию. Первые годы после окончания училища ему приходилось работать подмастерьем у декоратора А. Томашки; занимался росписью цветов на атласе под заказ. Художник, не стеснялся никакой работы.

В 1889 году он вместе со всей поленовской компанией художников съездил в Париж на Всемирную выставку. Новейшая французская живопись поразила его. Некоторое время Головин занимался в парижской мастерской Колларосси, где понял, что «в своих прежних работах делал не то, что следовало делать». Вернувшись в Россию, он попытался делать именно «то». И – первая удача: его пастель приобрел Павел Михайлович Третьяков. В эти годы Головин испытал влияние стиля «модерн». В 1890-е гг. он участвовал в деятельности Абрамцевского кружка, где работал в майолике и дереве.

В сентябре 1897 года Головин женился на Марии Константиновне Котовой. Она родила художнику троих прекрасных детей (двух дочерей и сына), но сам брак не был долгим. Головин по-настоящему страдал. Страдания усугублялись потерей ближайшего друга и советчика – в ноябре 1898 года умерла Елена Дмитриевна Поленова. Выйти из такого состояния ему помогло сильнейшее увлечение искусством. Он много и упорно трудился. Художника фактически спас театр.

Портрет Марии Константиновны Головиной, жены художника. 1898 г. Картон, пастель. Государственная Третьяковская галерея

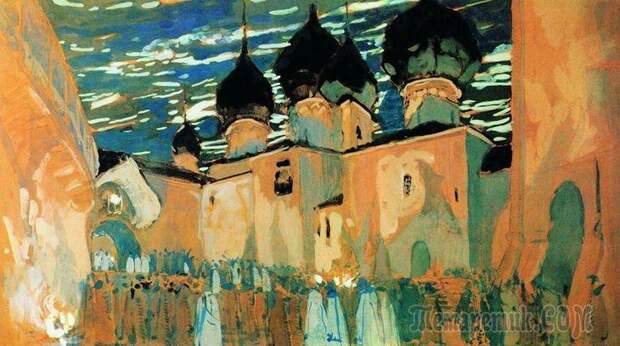

Ранние театральные работы Головина отмечены влиянием красочного живописного стиля К.А. Коровина. В 1898 году Головин назначают художником-декоратором Императорских театров. Он оформлял спектакли Большого театра в Москве, в частности, оперы А.Н. Корещенко «Ледяной дом», Н.А. Римского-Корсакова «Псковитянка». С 1899 года Головин был постоянным и активным участником выставок «Мира искусства, а с 1902-го – членом объединения и одним из сотрудников журнала «Мир искусства».

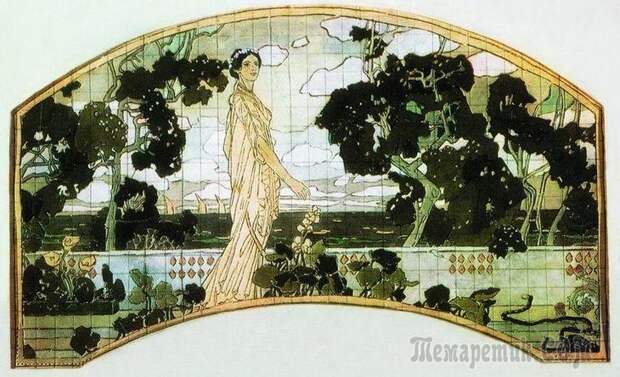

В 1903 году вступил в Союз русских художников. Совместно с К.А. Коровиным (с которым они были очень дружны) принимал участие в оформлении российского павильона на Всемирной выставке в Париже 1900 года и гостиницы «Метрополь» в Москве (майоликовый фриз) в 1900-1903 годах.

Курица. Конец 1890-х гг. Майолика. Государственная Третьяковская галерея

Клеопатра. Эскиз декоративного майоликового панно для гостиницы Метрополь в Москве. 1898 г. Бумага, акварель

Вече в псковском кремле. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского -Корсакова "Псковитянка". 1901 г. Картон, акварель, гуашь. Государственная Третьяковская галерея

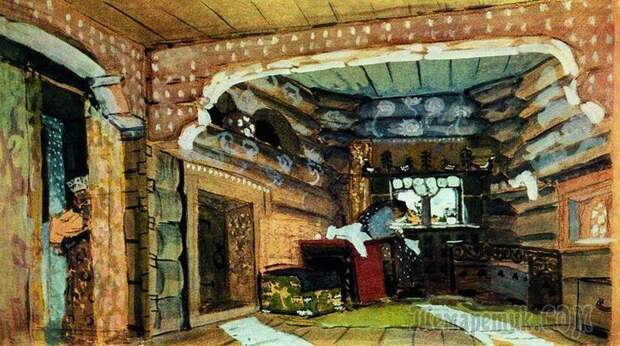

Светлица. Утро (Пролог). Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова "Псковитянка". 1901 г. Картон, гуашь. Государственная Третьяковская галерея

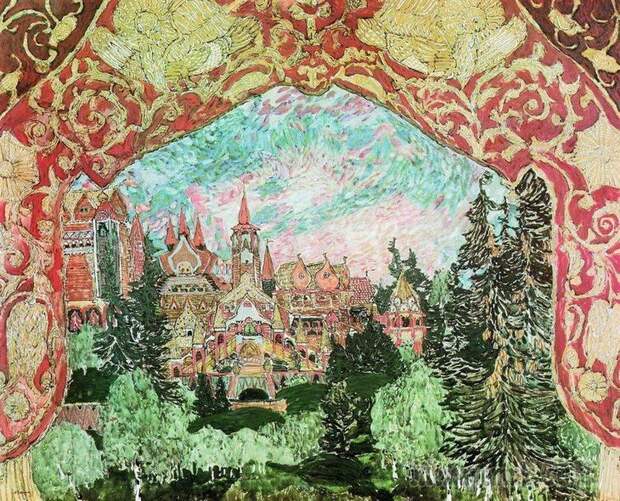

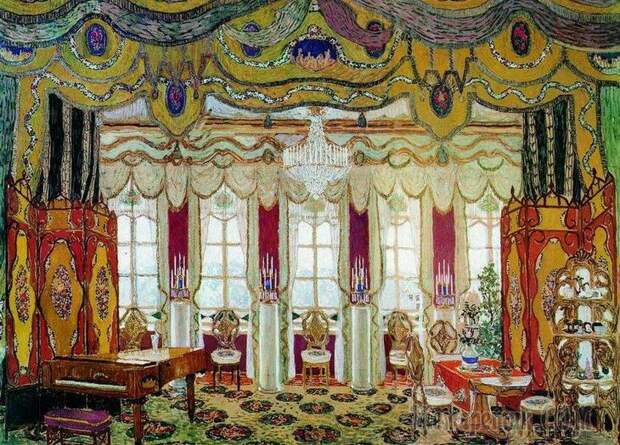

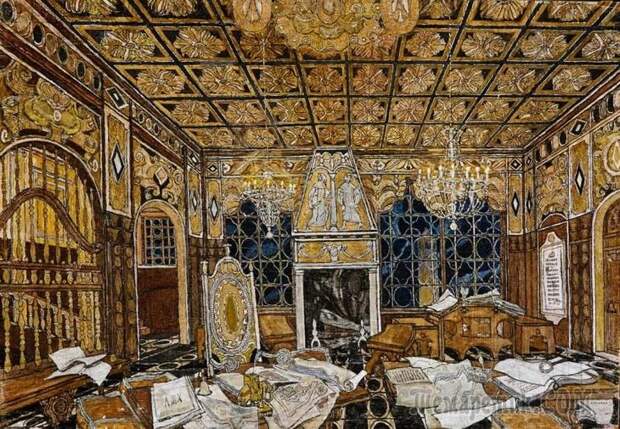

Терема. Эскиз декорации к балету А.Н. Корещенко "Волшебное зеркало". 1903 г. Государственная Третьяковская галерея

Портрет Федора Ивановича Шаляпина в роли Мефистофеля в опере Ш. Гуно "Фауст". 1905 г.

Возглавивший Московскую контору Императорских театров В. Теляковский принялся энергично реформировать всю систему подготовки спектаклей на казённой сцене. Первым делом Теляковский пригласил работать в Большой театр в качестве оформителей художников Коровина и Головина. Головин сильно сомневался в своих силах, но первый опыт оказался на редкость удачным, и дело пошло. В мае 1901 года Теляковский стал директором Императорских театров. В Санкт-Петербург вместе с ним переехал и Головин. С тех пор и до 1917 года бывший полковник и поповский сын работали рука об руку.

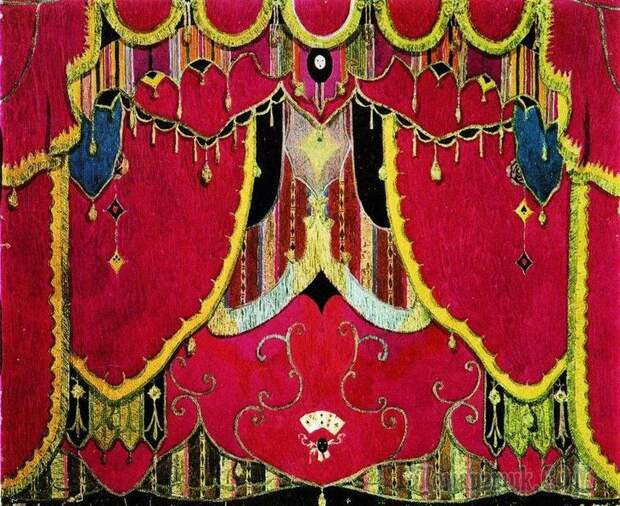

В 1902 году Головин становится главным декоратором Императорских театров и консультантом дирекции по художественным вопросам. Свои работы он создавал для Александринского и Мариинского театров. Он придумывает эскизы костюмов и декораций к операм «Орфей и Эвридика» К. Глюка; «Каменный гость» А.С. Даргомыжского; спектаклям «У врат царства», К. Гамсуна; «Гроза» А.Н. Островского, «Маскарад» М.Ю. Лермонтова и многим другим.

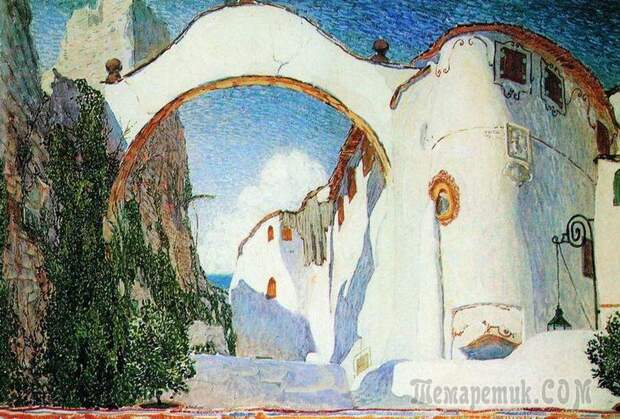

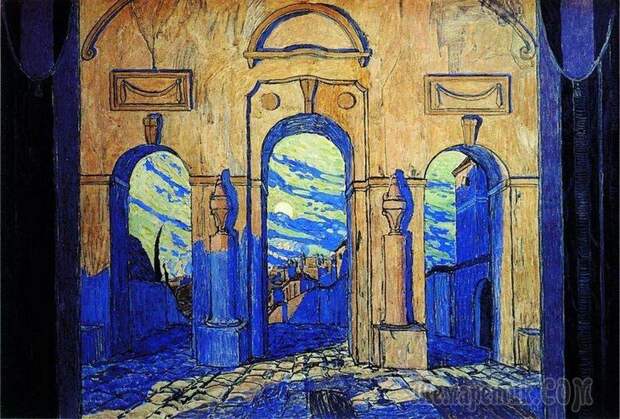

Деревня на берегу моря. Эскиз декорации к комедии Ж.-Б. Мольера "Дон Жуан". 1910 г. Государственный Русский музей

Эскиз декорации для постановки оперы К. Глюка «Орфей и Эвридика». 1911 г.

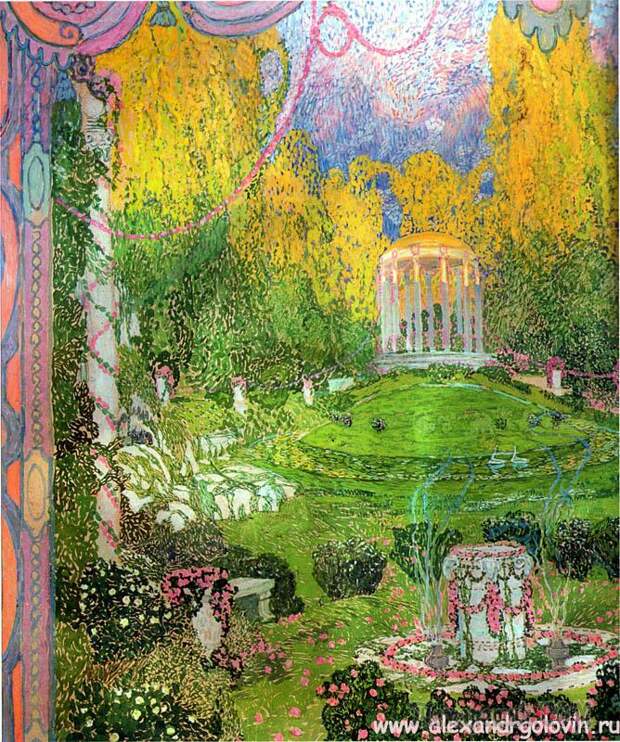

Храм Эроса. Эскиз декорации к опере К.В. Глюка "Орфей и Эвридика". 1911 г. Государственный центральный театральный музей им А.А. Бахрушина

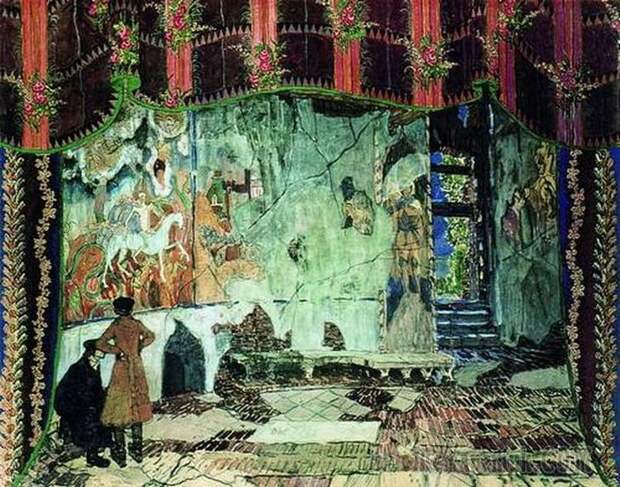

Развалины церкви. Эскизы декораций к драме А.Н. Островского "Гроза". 1916 г. Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина

Берег Волги. Эскиз декорации к драме А.Н. Островского "Гроза". 1916 г. Картон, темпера. Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина

Эскиз костюма Катерины из "Грозы" Островского. 1916 г.

Кабанова. Эскизы костюмов к драме А.Н. Островского "Гроза". 1916 г. Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина

У стен Мадрида. Эскиз декорации к опере А.С. Даргомыжского "Каменный гость". 1917 г. Государственный Русский музей

У баронессы Штраль. Эскиз декорации к драме М.Ю. Лермонтова "Маскарад". 1917 г. Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина

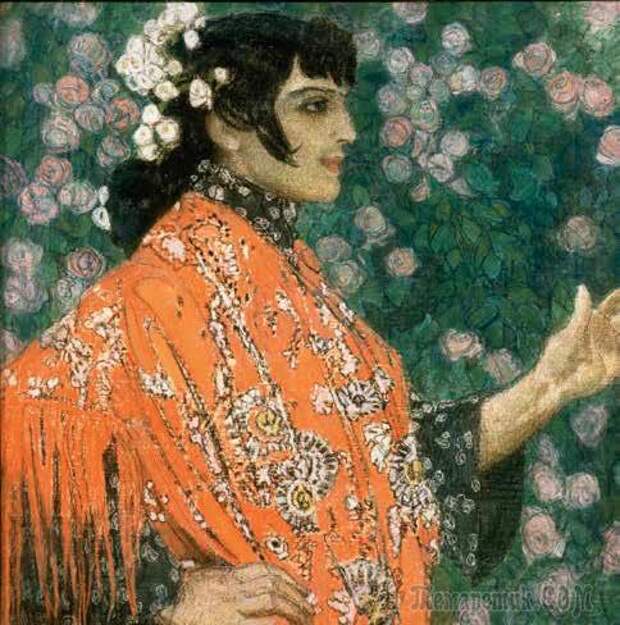

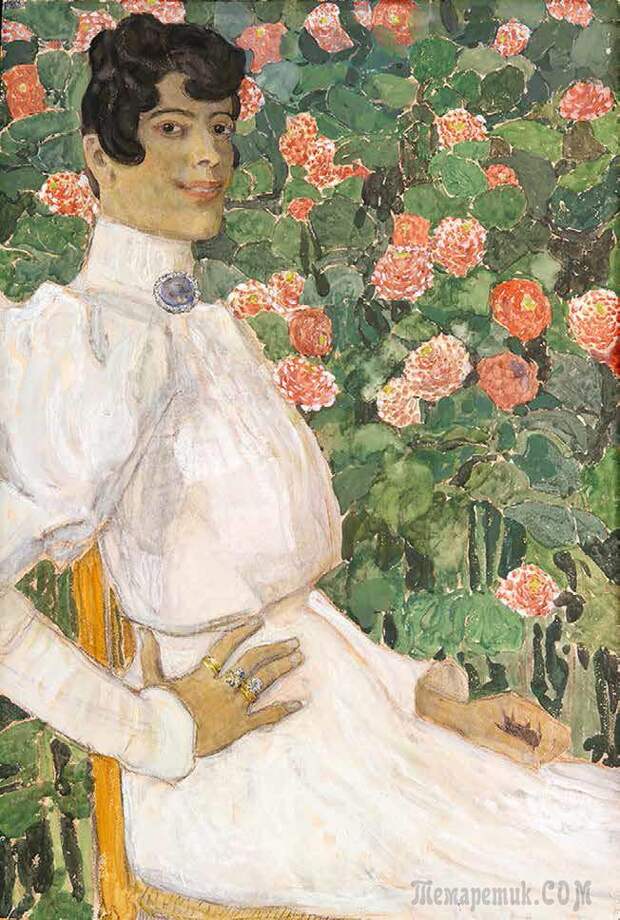

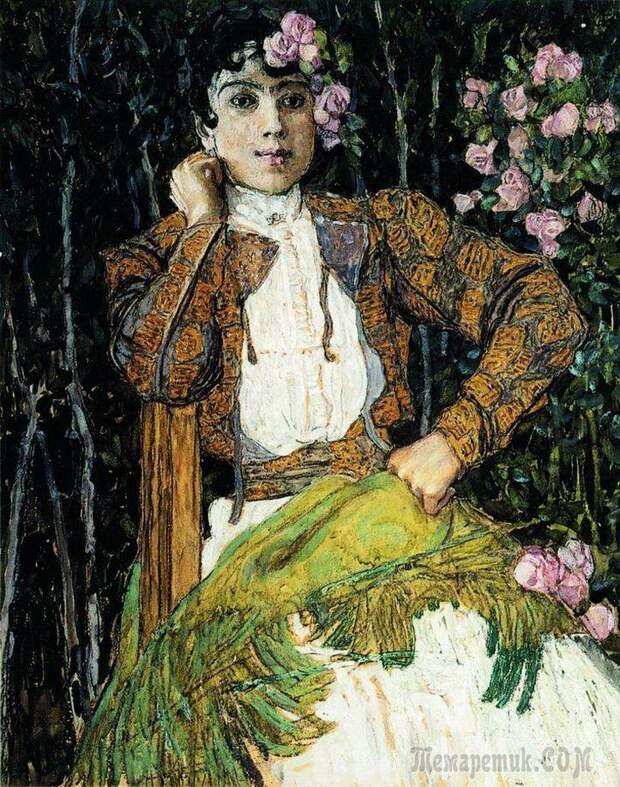

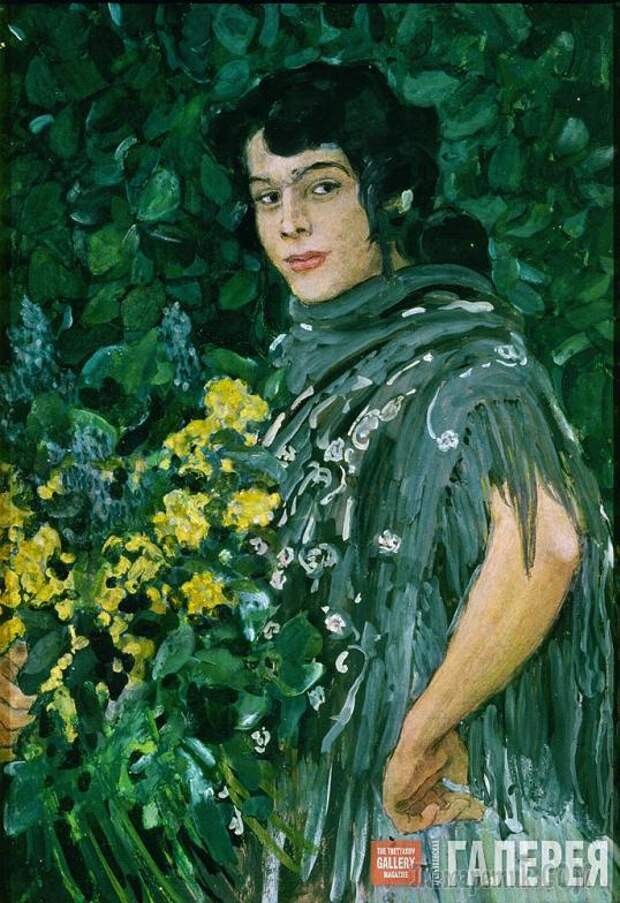

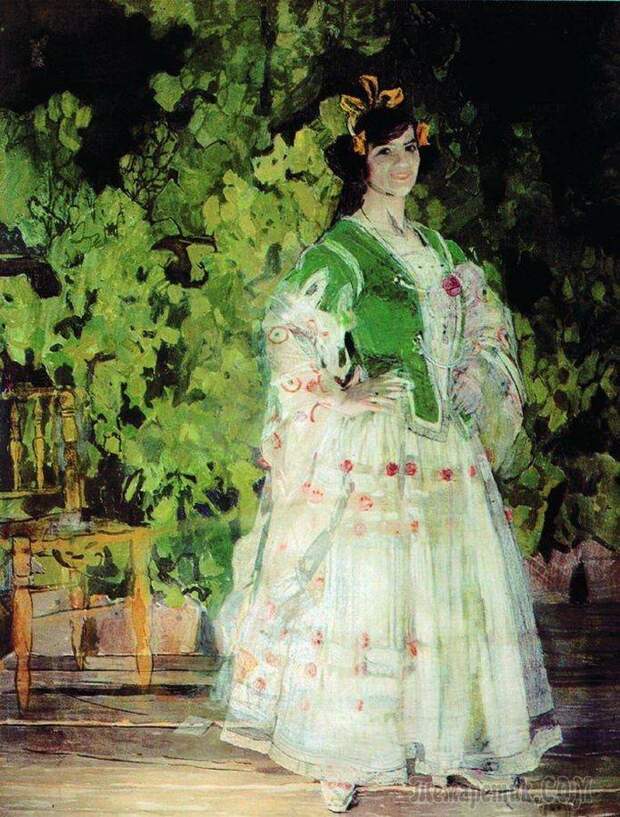

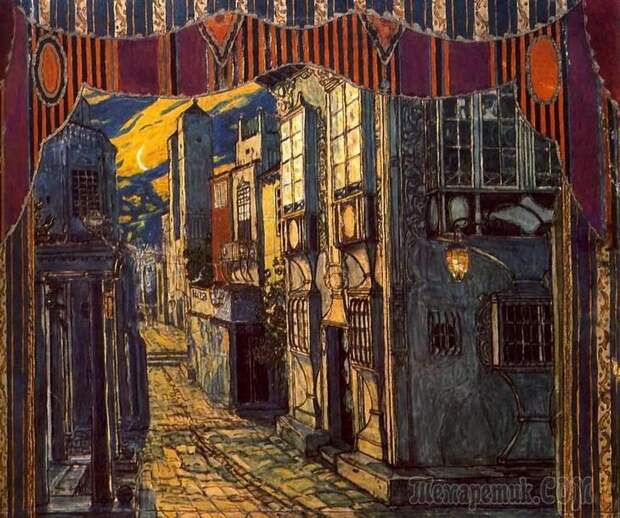

В период с 1906 по 1907 год художник создает цикл декораций к опере Ж. Бизе «Кармен». Один из эскизов – к первому акту спектакля – дает полное представление о том, какой художник представлял себе Испанию. К опере художник также создал цикл портретов испанок, ставшим скорее отдельным циклом работ художника, чем просто вариантами типажей и костюмов к конкретной театральной постановке. Его театральные пейзажи настолько реалистичны, что невольно становишься участником театрального представления.

Улица в Севилье. Эскиз декорации к опере Ж. Бизе "Кармен". 1908 г. Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева

Эскиз костюма контрабандиста к опере Бизе "Кармен". 1908 г.

Эскамильо. Эскизы костюмов к опере Ж. Бизе "Кармен". 1908 г. Государственный музей театрального и музыкального искусства

Испанка в красной шали. 1906 г.

Испанка в белом. 1906–1907 гг.

Испанка в зеленом. 1906–1907 гг. Картон, темпера. Государственный Русский музей

Испанка с букетом желтых цветов. 1907 г.

Испанка в черной шали. 1908 г. Картон, темпера, пастель, уголь. Государственная Третьяковская галерея

Испанка на балконе. 1911 г. Холст, темпера, пастель. Государственный Русский музей

Портрет Марии Николаевны Кузнецовой-Бенуа в роли Кармен. 1908 г. Государственный центральный театральный музей им А.А. Бахрушина

.

Необходимо отметить, что окончательно стиль Головина сложился в 1910-е гг. Добиваясь целостного художественного решения спектакля, художник тщательно исполнял эскизы не только декораций, но и костюмов, бутафории, решая их во взаимосвязи с общим постановочным замыслом. Работы Головина приобретают декоративную пышность: фронтально строгие и симметрично уравновешенные, его декорации графично отточены в каждой детали, плоские пятна тонко нюансированных оттенков цвета ложатся друг подле друга подобно мозаике.

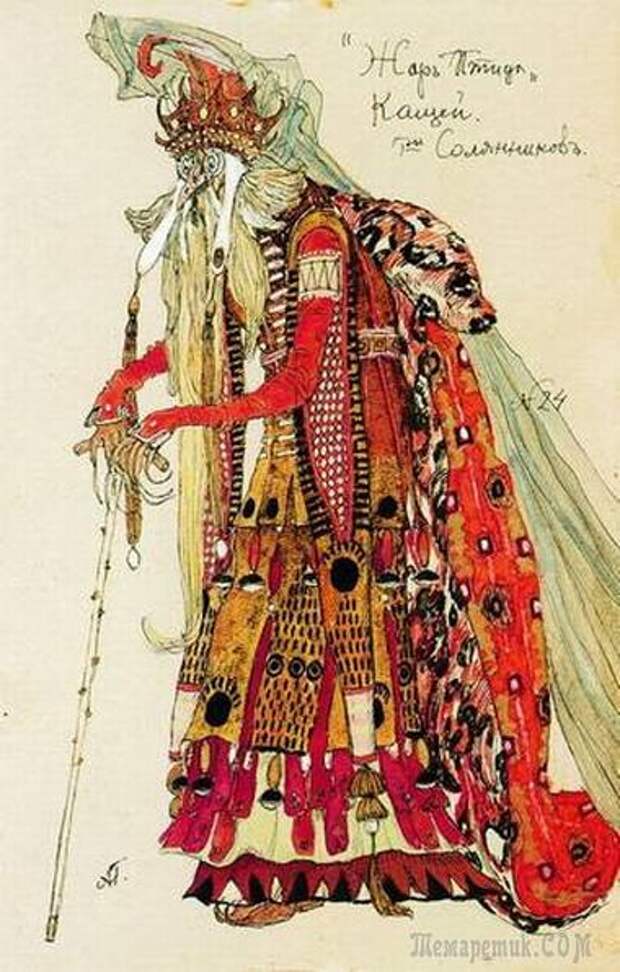

Головин также оформлял оформлял постановки антрепризы С.П. Дягилева «Русские сезоны» в Париже. Совместно с Н.К. Рерихом и Д.С. Стеллецким создал костюмы и декорации к операм «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, а также декорации к балету «Жар-птица» И.Ф. Стравинского.

Кремлевская площадь. Эскиз декорации для первого акта оперы М. Мусоргского "Борис Годунов". 1911 г.

Портрет Федора Ивановича Шаляпина в роли Бориса Годунова в одноименной опере М.П. Мусоргского. 1912 г. Холст, темпера, гуашь, клеевая краска, золото, серебряная фольга. Государственный Русский музей

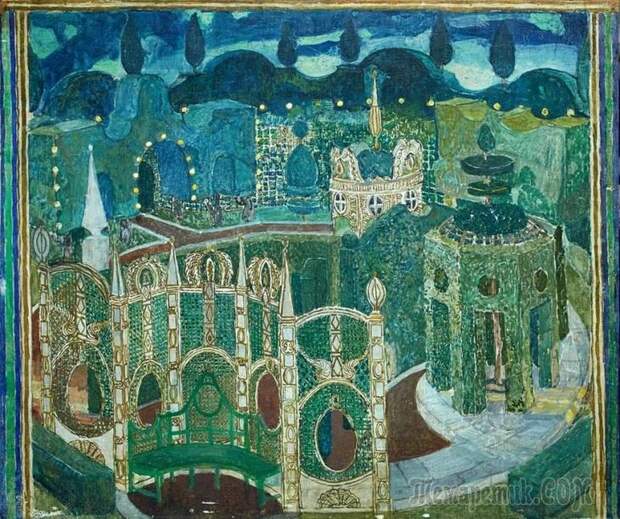

Душное Кащеево царство. Эскиз декорации к балету И.Ф. Стравинского "Жар птица". 1910 г.

Витязь. 1910 г. Эскизы костюмов к балету И.Ф. Стравинского "Жар-Птица". Государственный музей театрального и музыкального искусства

Кащей. 1921 г. Эскизы костюмов к балету И.Ф. Стравинского "Жар-Птица". Частное собрание

.

Портрет художника Николая Константиновича Рериха. 1907 г. Холст, темпера, пастель. Государственная Третьяковская галерея

Автопортрет 1912 г. Бумага, темпера. Государственная Третьяковская галерея

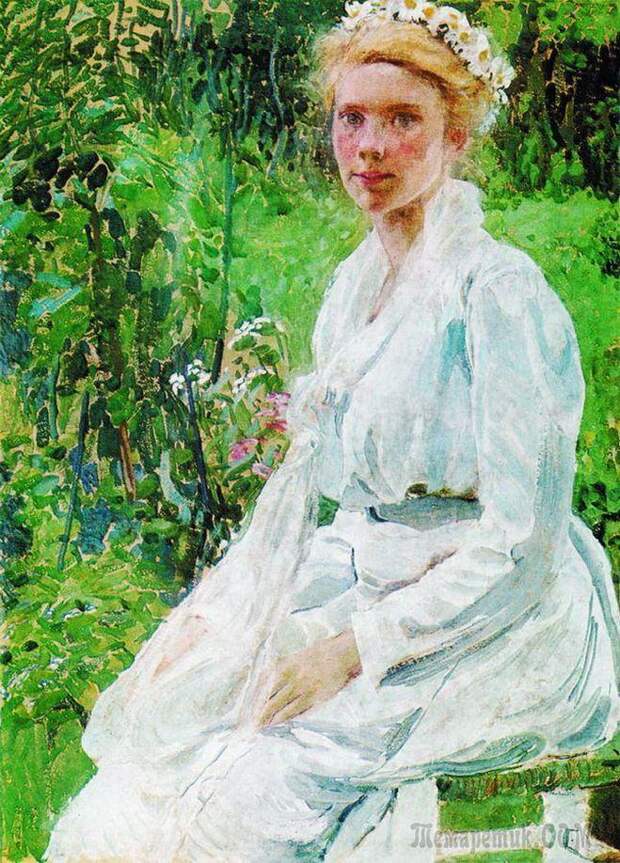

Финская девушка. 1908 г. Картон, клеевая краска, пастель. Государственный художественный музей искусств Узбекистана

Портрет графа В.И. Канкрина, служащего петербургской конторы Императорских театров. 1909 г. Государственный Русский Музей

Портрет певца Д.А. Смирнова в роли кавалера де-Грие в опере Ж. Массие "Манон". 1909 г.

Умбрийская долина. 1910 г. Холст, пастель, темпера. Государственная Третьяковская галерея

Портрет М.В. Воейковой. 1905 г.

Портрет Марины Эрастовны Маковской. 1912 г. Холст, темпера, пастель. Государственный Русский Музей

Целую эпоху петербургского бытия Головина составила его совместная работа с Всеволодом Мейерхольдом. К тому времени тот уже успел поиграть в Художественном театре, пытался реализовать свои новаторские идеи в театре Веры Комиссаржевской. Но во взглядах на режиссуру они не сошлись, и Мейерхольд в 1907 году оказался «на улице». Вот тут-то ему и помог Головин, энергично рекомендовавший режиссёра Теляковскому. И тот взял его на работу.

На протяжении последующих десяти лет Головин и Мейерхольд творили вместе, став близкими друзьями и в частной жизни. «Орфей и Эвридика» К. Глюка и «Маскарад» М.Ю. Лермонтова – самые успешные и резонансные плоды этого сотрудничества.

Портрет Всеволода Эмильевича Мейерхольда. 1917 г. Дерево, темпера. Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки

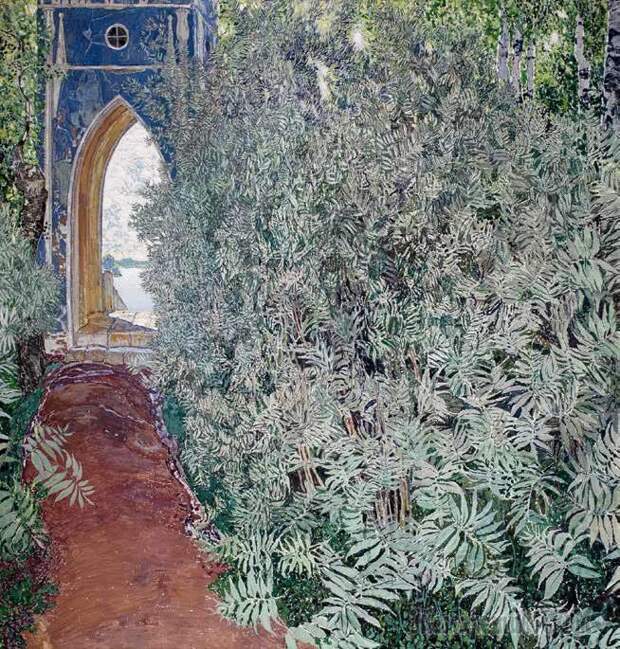

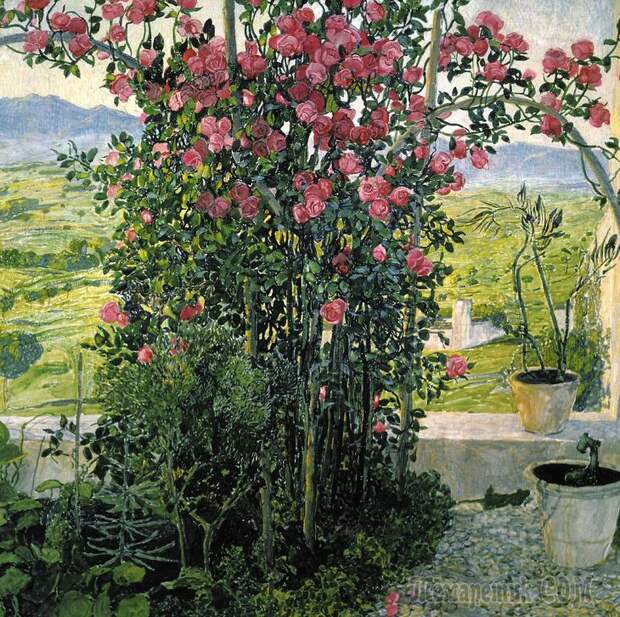

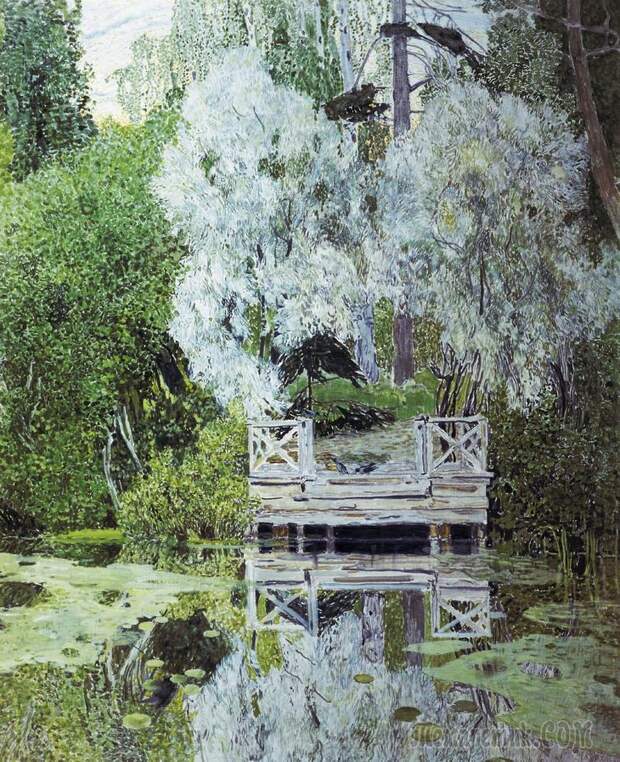

Головин, работая обычно темперой и пастелью, писал также репрезентативные, театрализованные портреты деятелей российской культуры, создал колоритные пейзажи и натюрморты. Часть из них можно назвать художественными документами, в других присутствует и «модерн», и начало импрессионизма.

Серебристые ветлы. 1909 г. Холст, масло. Ярославский художественный музей

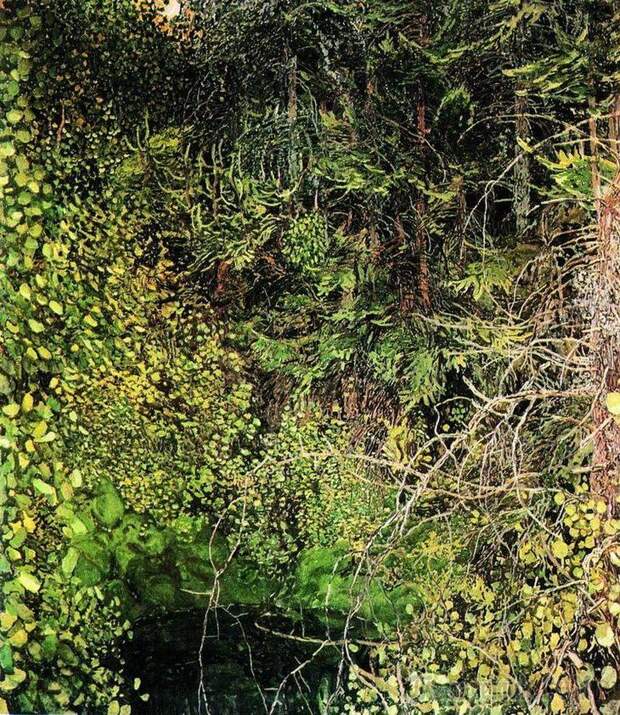

Пруд в чаще. 1909 г. Холст, темпера. Государственная Третьяковская галерея

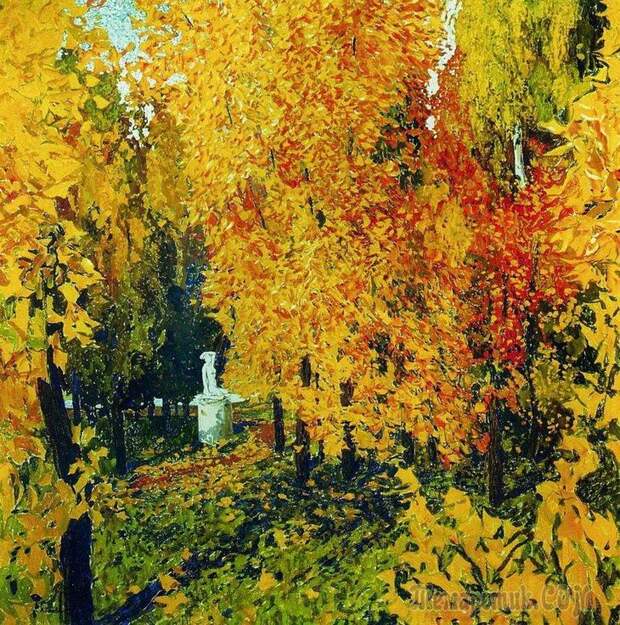

Нескучный сад. 1910-е. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева

Розы и фарфор. 1910 г. Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева

Натюрморт. Цветы, 1910-е гг. Картон, акварель, гуашь. Национальный художественный музей Республики Беларусь

Пейзаж. Павловск. 1910. Государственная Третьяковская галерея

Натюрморт. Флоксы, 1911 г.

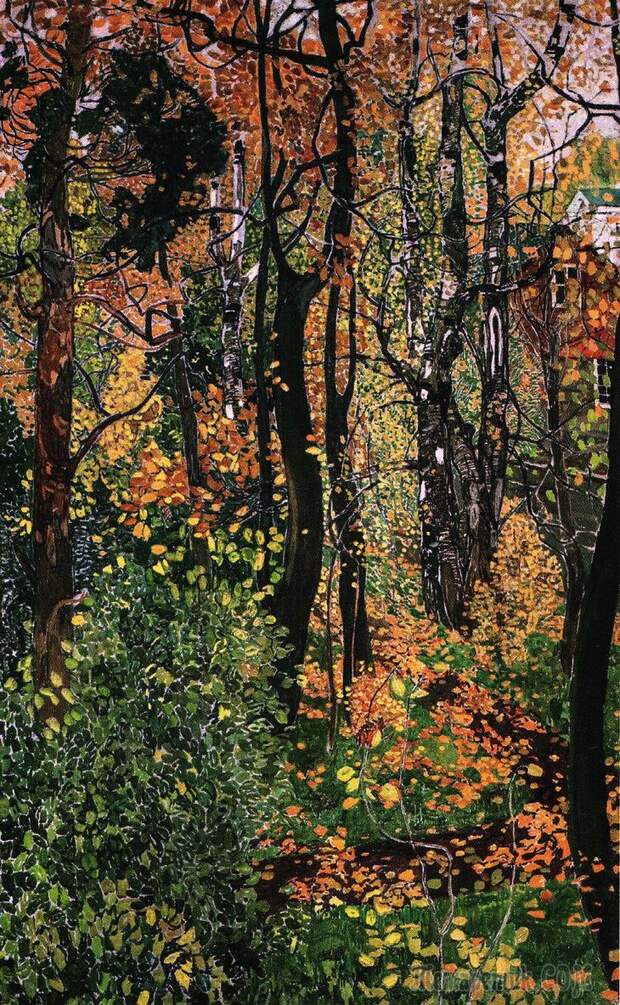

В старом парке, 1911 г. Холст, темпера. Государственная Третьяковская галерея

Натюрморт. Фарфор и цветы. 1915 г.

Натюрморт с флоксами

Цветы и фарфор, 1915 г. Государственная Третьяковская галерея.

Купавки. 1920 г.

Детскосельский пейзаж. 1920-е гг. Холст, темпера. Государственный Русский Музей

Осень. 1920-е гг. Холст, темпера. Государственный Русский музей

.

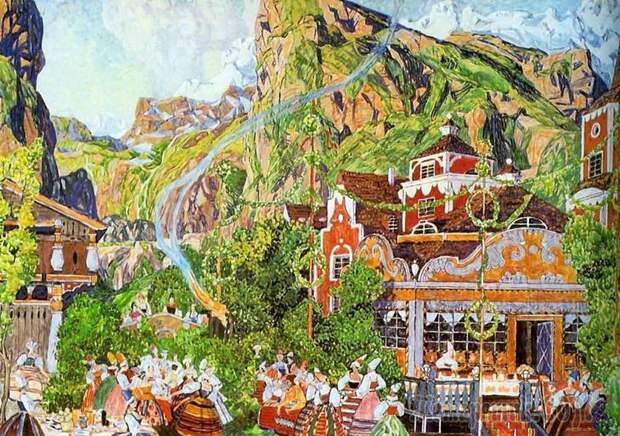

Свадьба. Эскиз декорации к балету "Сольвейг". 1922 г.

Улица перед домом доктора Бартоло. Эскиз декорации к опере Д. Россини "Севильский цирюльник". 1924 г.

Сад (2-й ракурс). Эскиз декорации XI картины комедии «Безумный день, или женитьба Фигаро" П.-О. де Бомарше 1927 г.

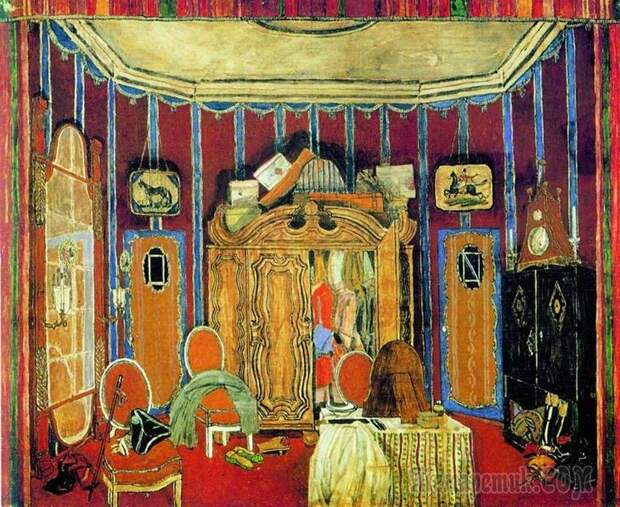

Комната графа. Эскиз декорации к комедии П. Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро". 1927 г. Фанера, темпера. Музей Московского Художественного академического театра

Спальня графини. Эскиз декорации к комедии П. Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро". 1927 г. Фанера, темпера. Музей Московского Художественного академического театра

Сенат. Эскиз декорации III картины I действия трагедии «Отелло» У. Шекспира. 1930 г.

Автопортрет. 1927 г. Холст, масло. Частное собрание

В советское время Головин оформил ряд спектаклей в театрах Ленинграда и Москвы («Женитьба Фигаро» Бомарше, 1927 г., «Отелло» Шекспира, 1930 г., – оба во МХАТе).

В 1912 году Головина избирают действительным членом Санкт-Петербургской Академии художеств, В это же время у него обнаружились первые признаки серьёзной сердечной болезни, и врачи посоветовали художнику покинуть столицу.

С 1913 года и до самой своей кончины художник (он ушёл из жизни 17 апреля 1930 года) жил в Царском Селе (в 1918 году пушкинскую духовную родину переименовали в Детское Село, а в 1937-м оно, в свою очередь, превратилось в город Пушкин). Отлученный от активной творческой жизни (ему всё время снились декорации), мастер чувствовал себя забытым и мучился этим.

В 1928 году Александр Яковлевич Головин был удостоен звания «Народный артист РСФСР».

.

Свежие комментарии